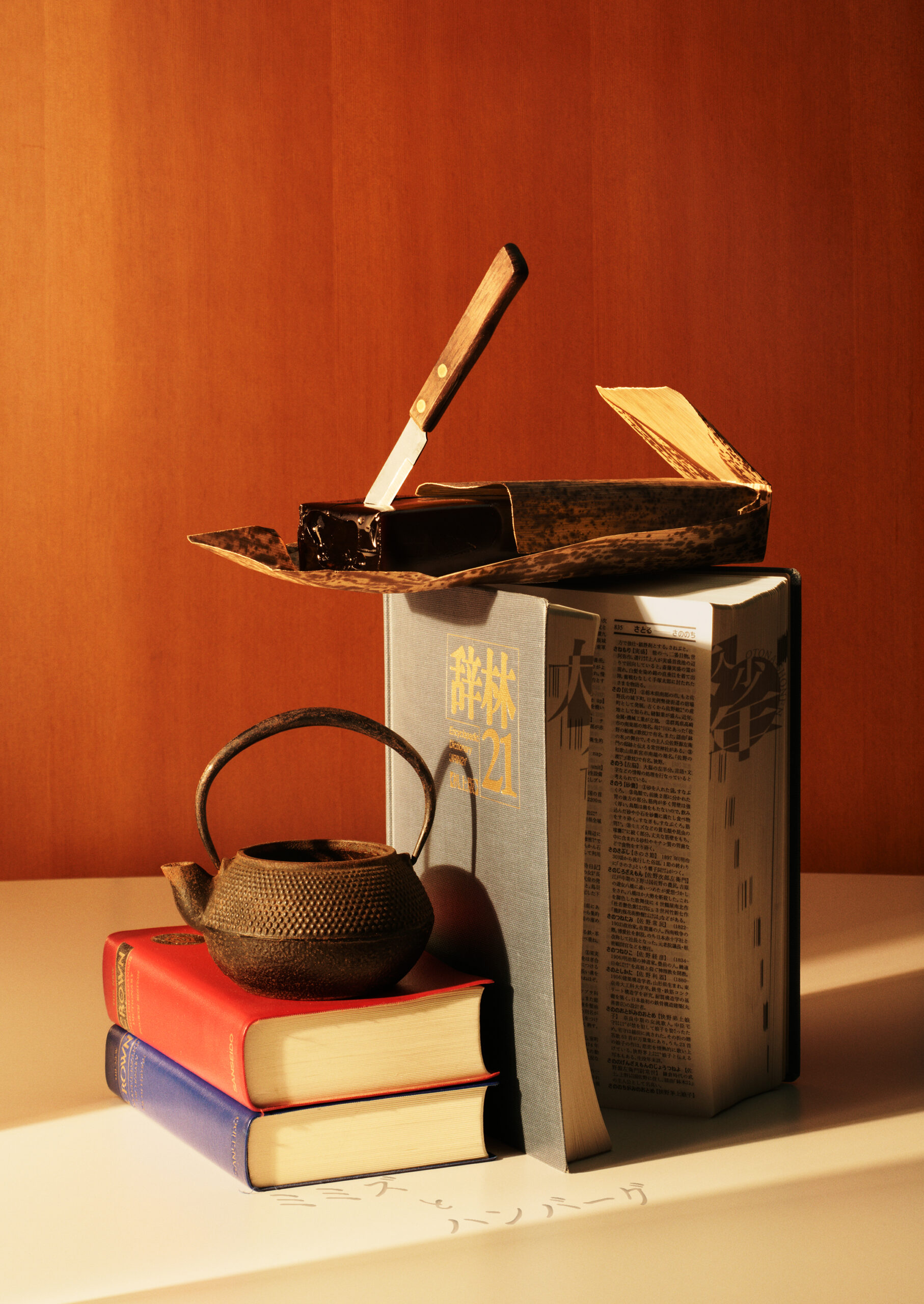

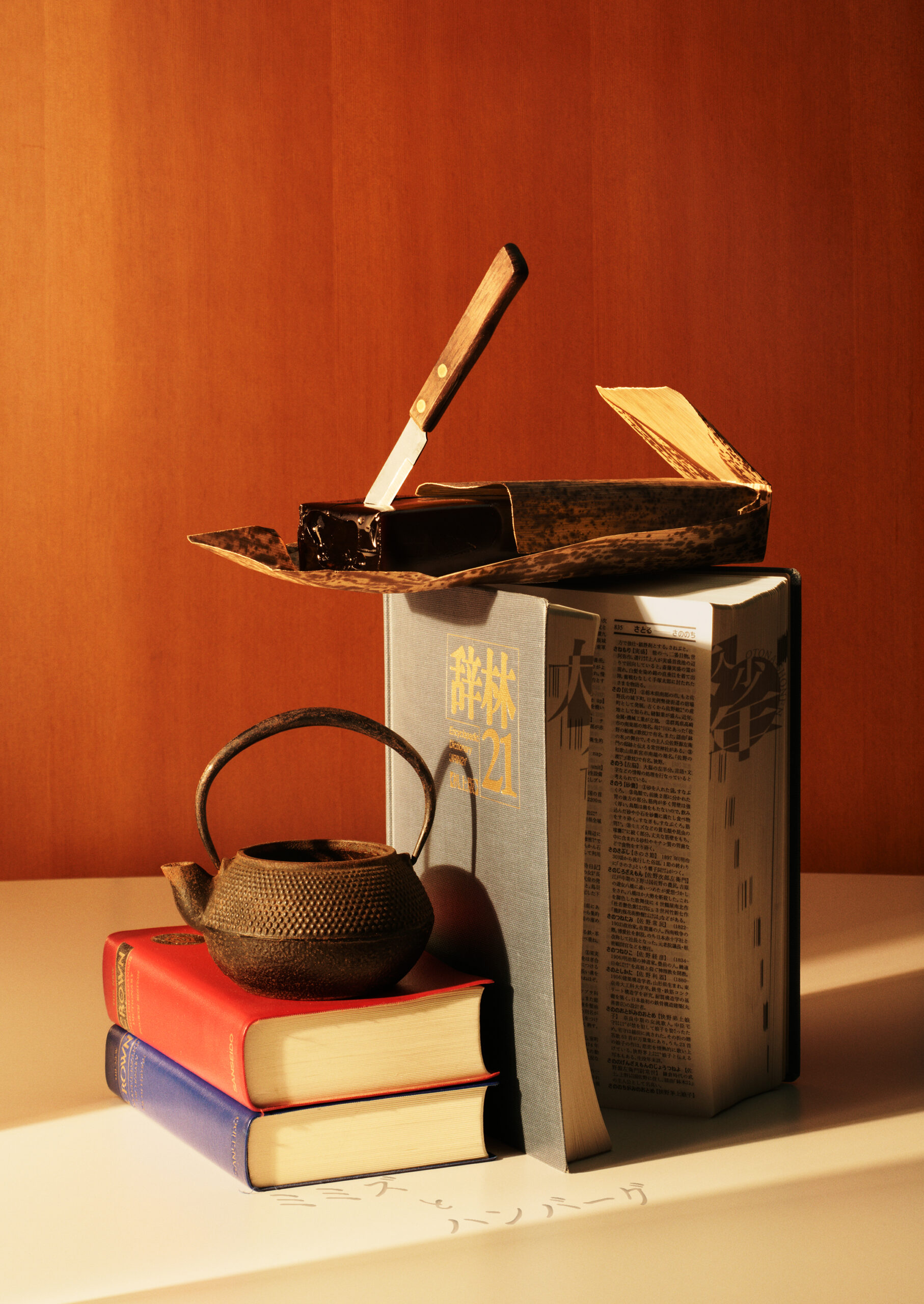

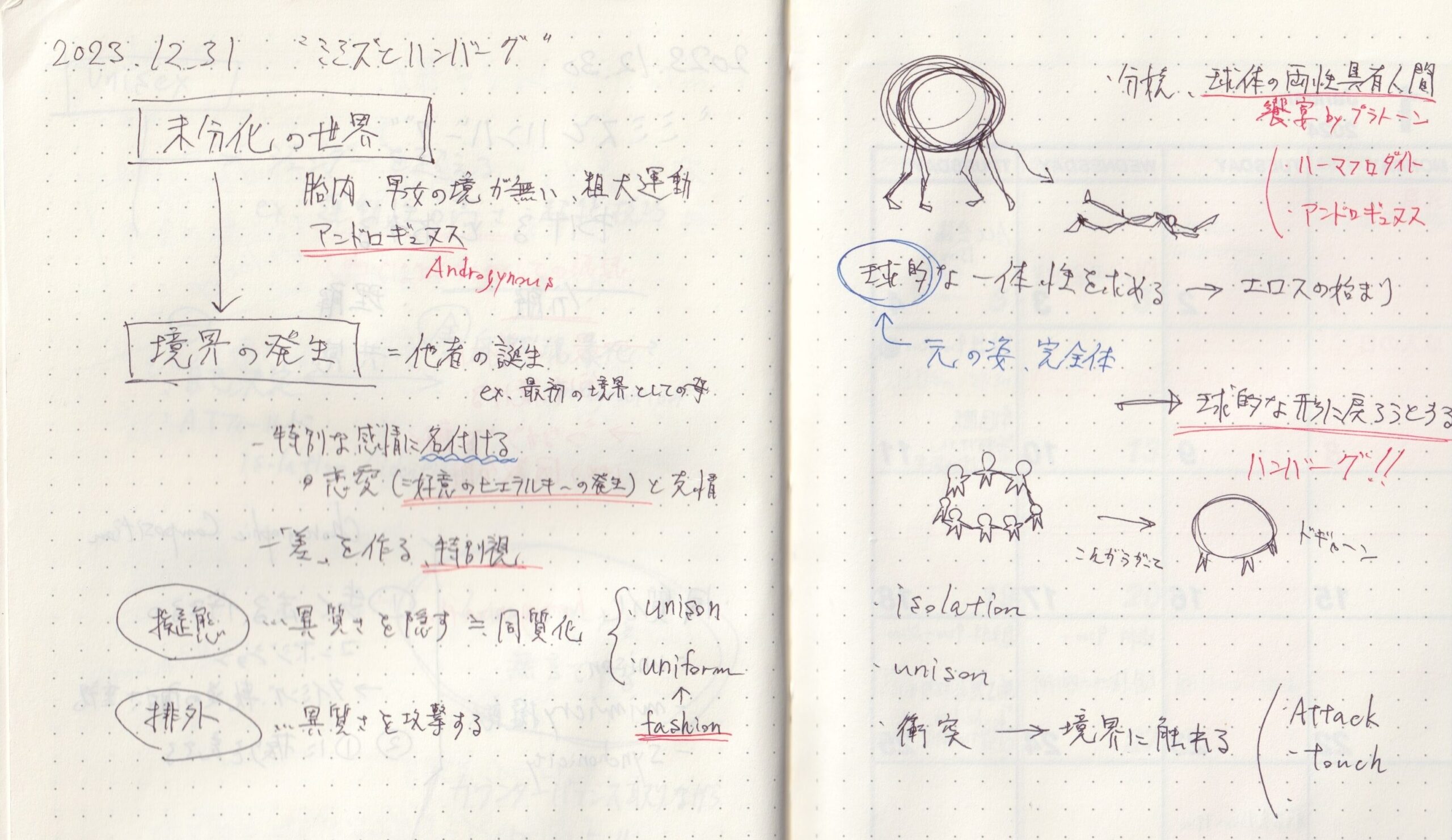

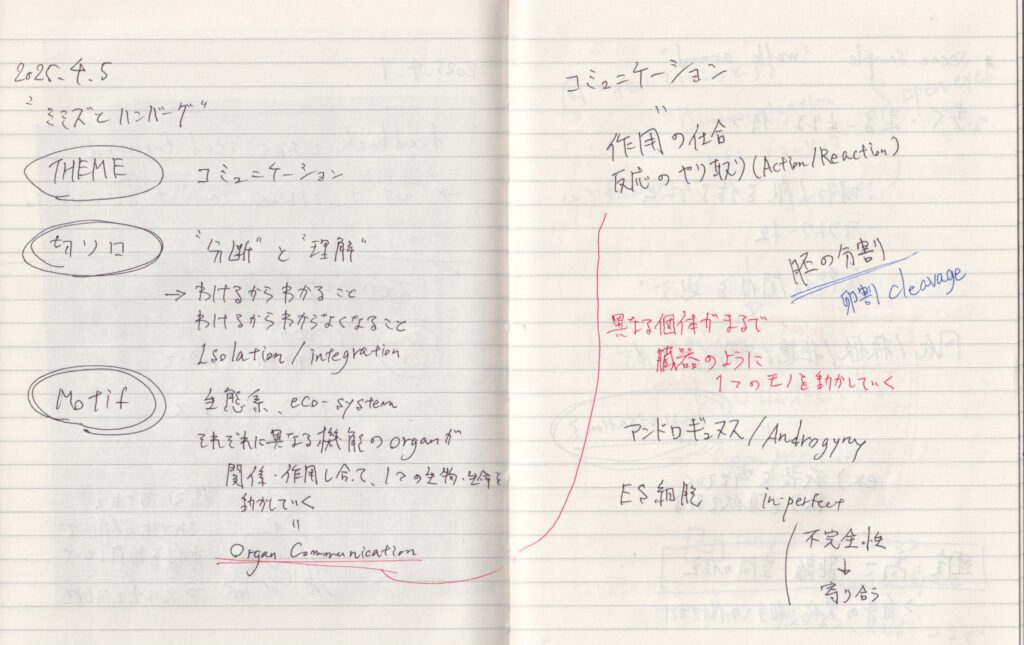

以下、今回のクリエイションにおける演出ノート、創作ノートの一部を公開します。

美術館のイヤホンガイド、CDアルバムのセルフライナーノーツのようなものだと思っていただければありがたいです。作品の内容に触れる部分が多々ありますので、ご自身の判断で観劇の手助け、観劇後の楽しみとしてご利用ください。(三橋)

※リサーチに基づくものもありますが、作家自身の記憶、イメージからくるものも多いので、用語の解釈として異なる部分もあることをご了承ください

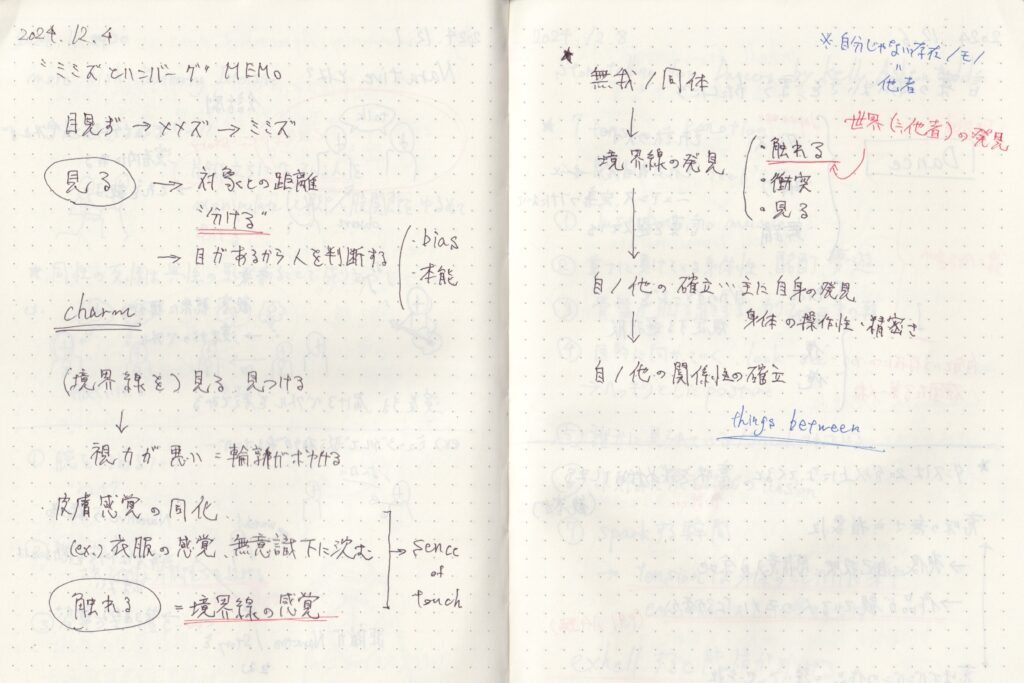

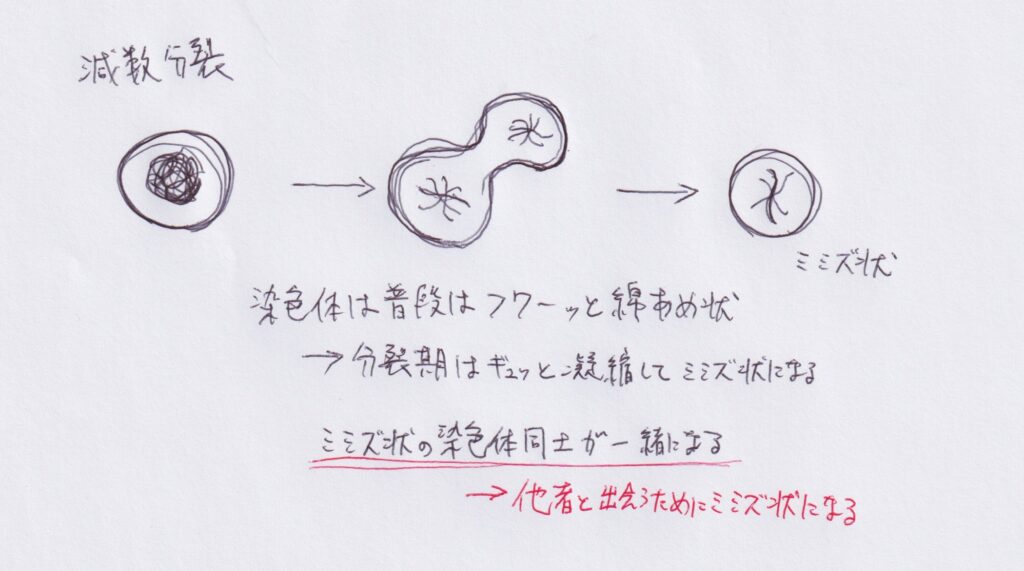

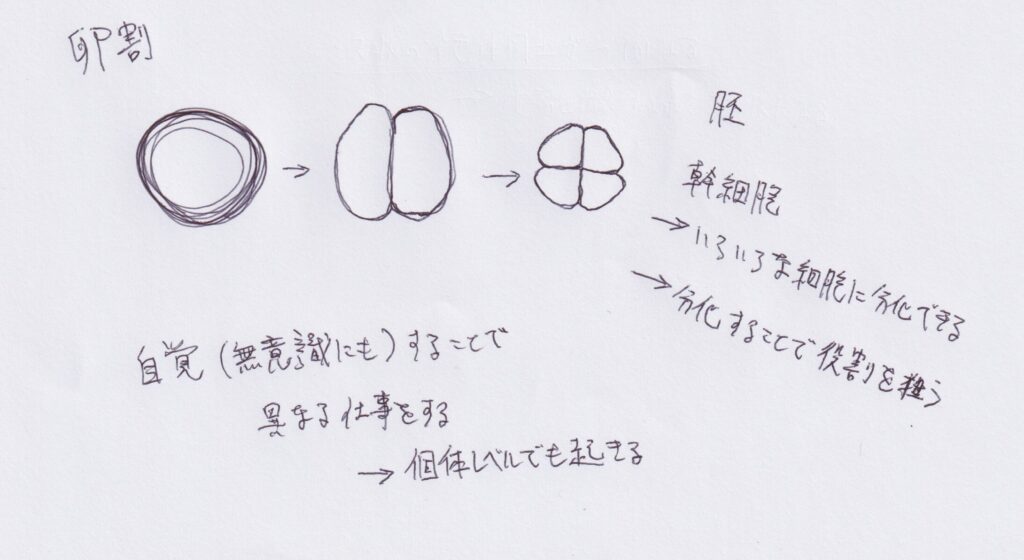

ミミズとは

ミミズ(蚯蚓)は、環形動物門貧毛綱(学名: Oligochaeta)に属する動物の総称。目がなく、手足もない紐状の動物である。名称は「目見えず」からメメズになり、転じてミミズになったとも言われ、西日本にはメメズと呼ぶ地域がある。多くは陸上の土壌中に棲む。多くのミミズ類は雌雄同体である。発生は直接発生で、ほぼ親と同じ姿の幼生が生まれる。(Wikipediaより)

ハンバーグとは

ハンバーグとは、ひき肉にパン粉、玉ねぎ、卵などの「つなぎ」を混ぜて形を整え、フライパンなどで焼き上げた肉料理です。ドイツの港町「ハンブルク」に由来する「ハンバーグステーキ」が原型で、日本ではデミグラスソースや和風ソースで味付けされることも多く、家庭やレストランで親しまれている洋食の定番メニューです。

ステーキは塊肉を焼くのに対し、ハンバーグはパン粉や卵を加えてひき肉をまとめて焼き上げるのが特徴です。(Google AIより)

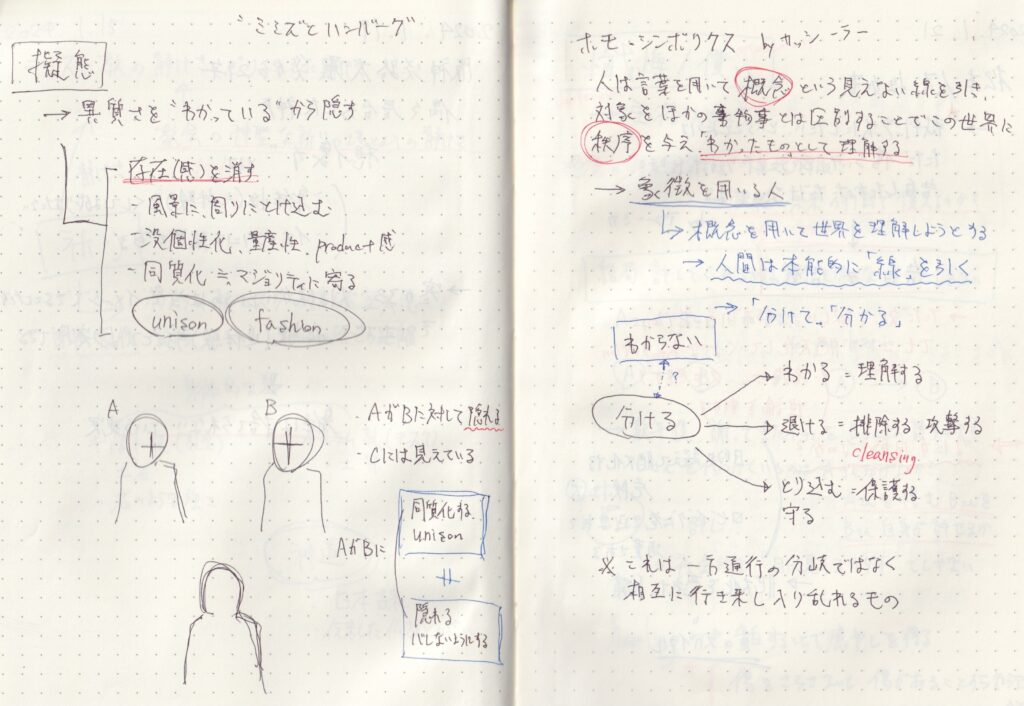

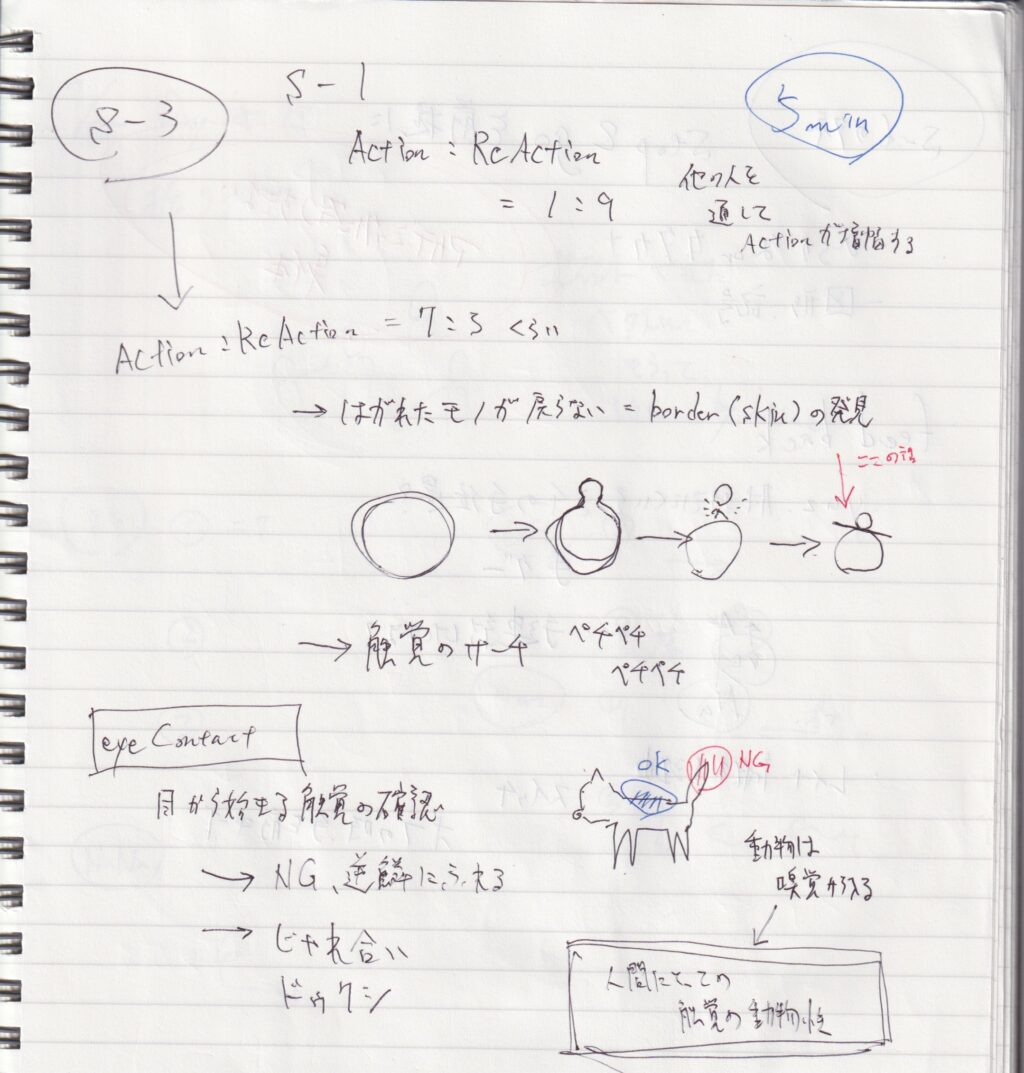

コンタクトに関する私感

おそらくダンスの文脈においてコンタクトと聞くと、一般的にはコンタクト・インプロヴィゼーションが想起されると思います。簡単に、コンタクト・インプロヴィゼーションについて触れると、1972年アメリカにてスティーヴ・パクストンが考案したダンスの即興形式です。相手と体重のやりとりをしながら、そこに生じる動きの流れにまかせて動いてゆくコミュニケイティブな活動です。段階的な指導法によって、非常に繊細な動きからダイナミックでアクロバティックな動きまでを習得することができます。

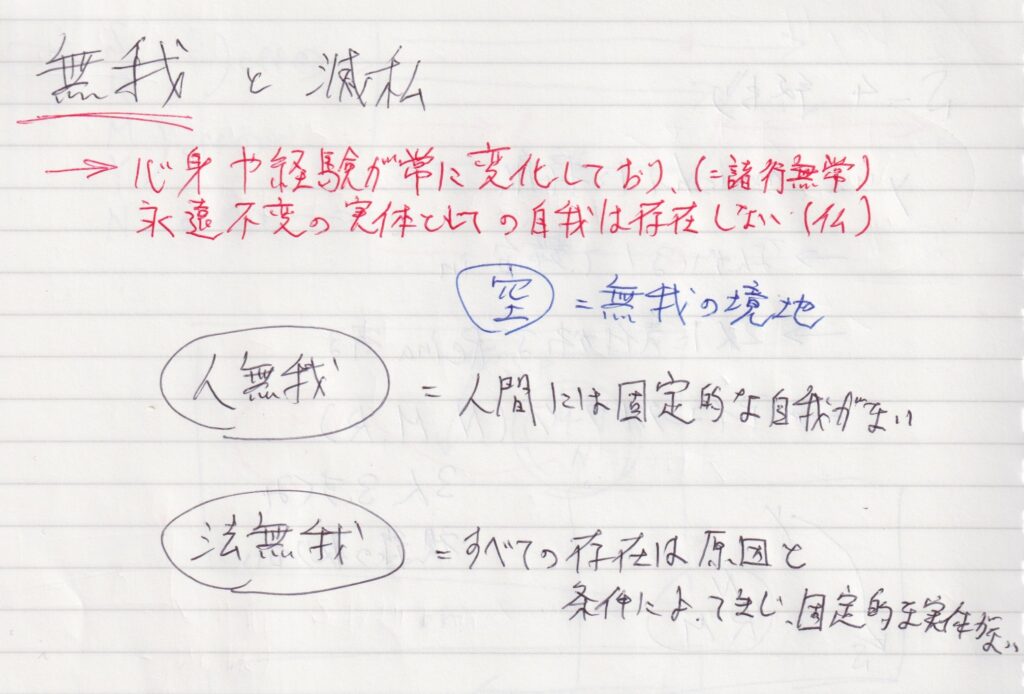

個人的にはコンタクトは根幹にコンタクト・インプロヴィゼーションを持ちながらも、物理的な接触に限らず、身体的空間的な距離と、それに伴う心理的な距離を取り扱う技術なのではないかと思っています。大人少年のクリエイションはその考えをベースにしています。

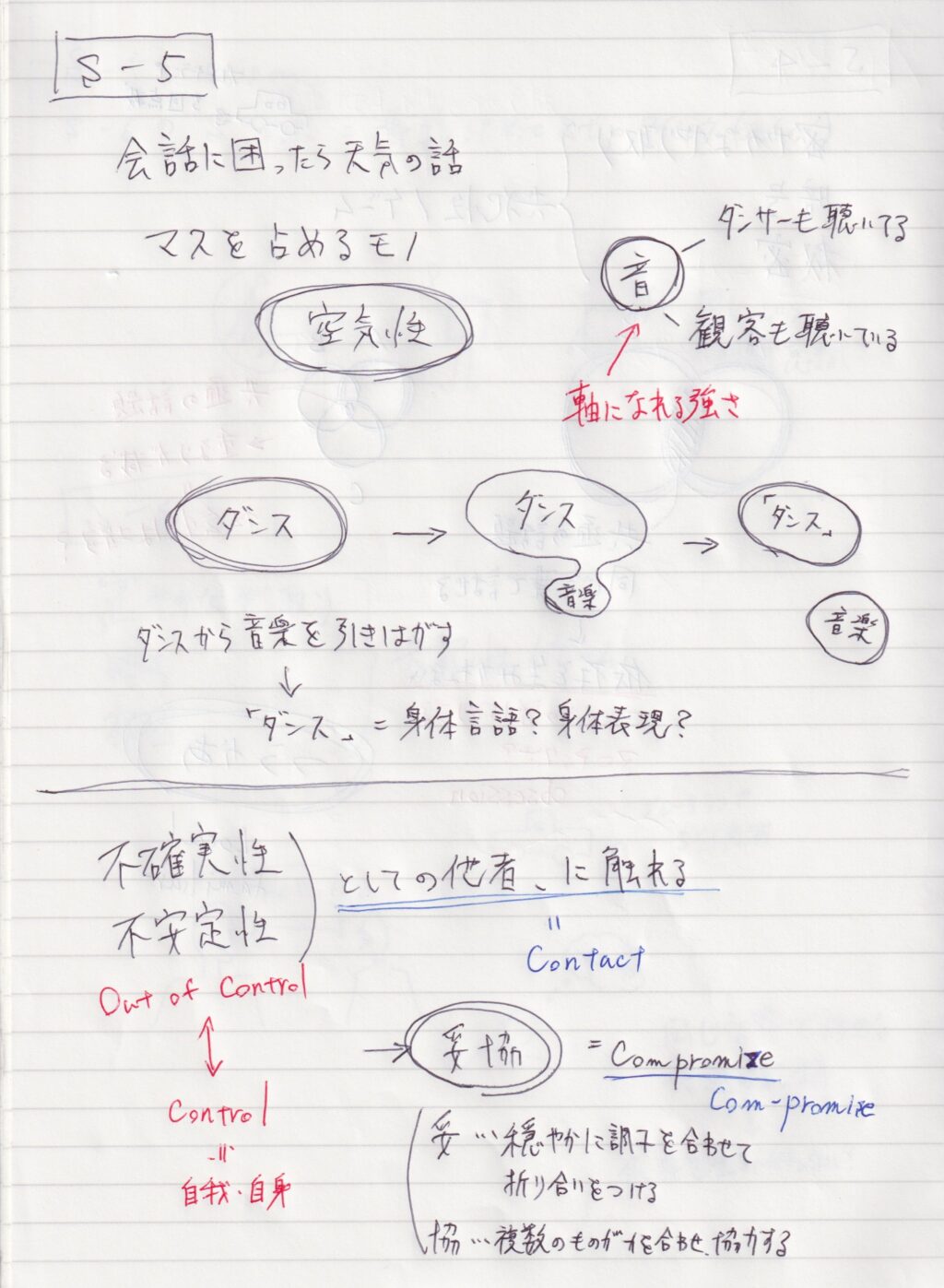

ネガティブ・ケイパビリティ(Negative Capability)

詩人ジョン・キーツが不確実なものや未解決のものを受容する能力を記述した言葉。日本語訳は定まっておらず、「消極的能力」「消極的受容力」「否定的能力」など数多くの訳語が存在する。帚木蓬生の著書『ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力』によると、悩める現代人に最も必要と考えるのは「共感する」ことであり、この共感が成熟する過程で伴走し、容易に答えの出ない事態に耐えうる能力がネガティブ・ケイパビリティである。キーツが発見し、第二次世界大戦に従軍した精神科医ビオンにより再発見された(Wikipediaより)

目が見えない、ミミズは蠢く。テオ・ヤンセン。

手、指、親指、薬指。腕、上腕、前腕。区切ること、分けること。

甘噛みのできない猫がいる。彼は母親に捨てられ、兄弟と育つことができなかったから。

それでもコミュニケーションを取ろうとする。物理的なボーダーラインを確かめる。

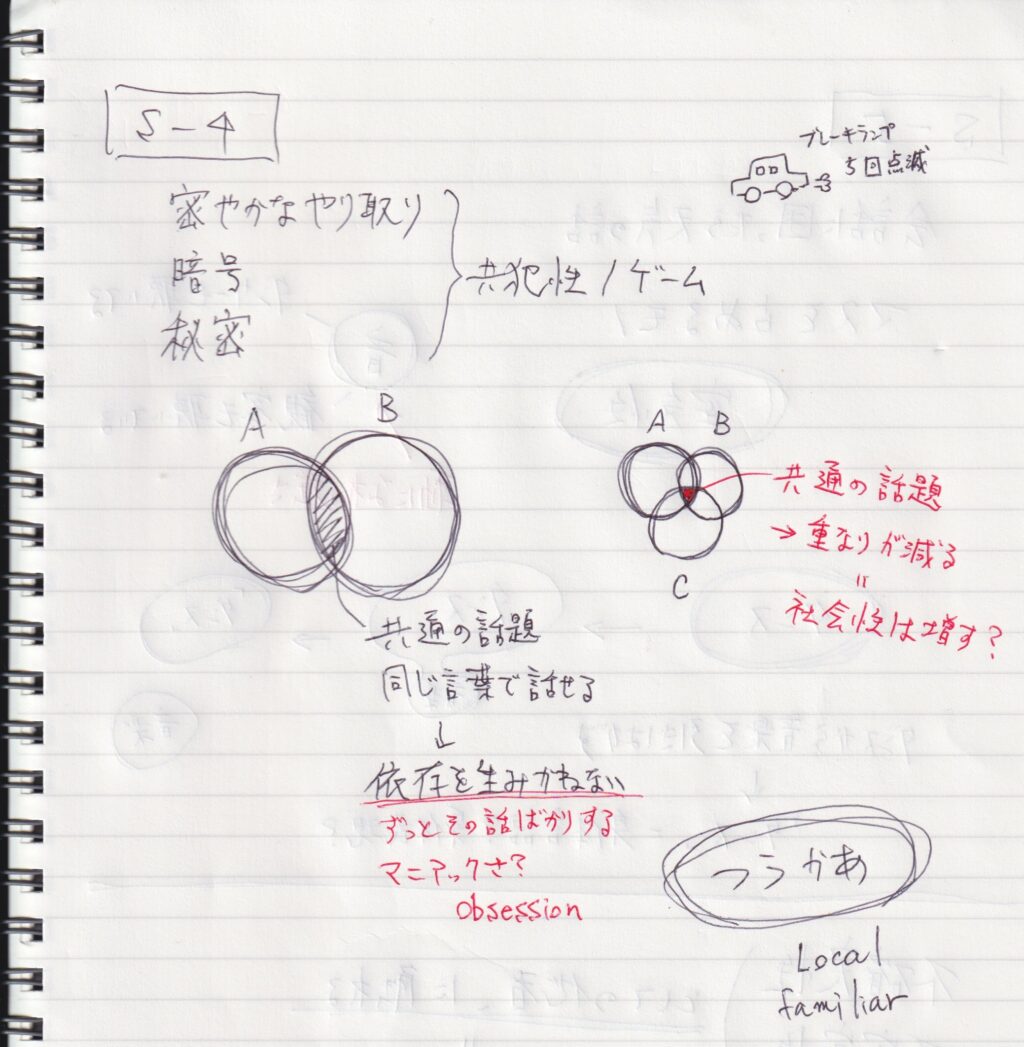

裸眼と眼鏡、精神的なボーダーライン。自立と依存。限られた言語、話題。

身体的言語、わかる、わからない。合う楽しさ、揃える不自由さ。違いを楽しむ、委ねる。

気配のダンス。「ダンス」のコミュニケーション。Harmony、bird-oid。

copyright (C) 大人少年 all rights reserved.